我国水系发达,养殖区域广阔,养殖品种众多,但随着“绿水青山就是金山银山”、“退耕还林、退养还湖”等环保大政策推进下,水产养殖业不得不朝着规模化、集约化、密集型方向发展,随之而来的是水体劣化、病害频发、各类新型微生物病害层出不穷,这些都成为养殖一线面临的难题。《2022年中国水生动物卫生状况报告》显示,水产养殖因病害问题造成的经济损失约539亿元。在养殖端成本上涨但水产品价格持续低迷背景下,养殖一线纷纷减少动保产品投入量,以降低养殖成本和风险,养殖观念也逐渐向“减药增效、注重预防”转变。随着耐药菌问题日益突出,政策对抗生素使用逐步收紧,市场对替代抗生素类产品需求高涨,但目前仍未出现符合法律规范及市场需求的替代药物。

当前,几乎每个上规模的水产养殖品种都面临严重的病害问题,并成为制约行业发展的重要瓶颈。其中,细菌性疾病是一种严重影响水产养殖动物健康的疾病,常造成动物的死亡,给养殖端带来严重损失。病害发生后,养殖端对疾病治疗的逻辑不清、确诊困难、用药混乱,导致治疗乏力、损失巨大。从养殖现状推测,未来水产养殖病害高发的现象会持续存在,且旧病未除、新病不断、带毒养成等将会成为常态,水生动物疾病防控的压力将进一步加大。

目前对水产养殖动物细菌性疾病的防控措施主要是使用化学类抗生素,如青霉素、氟苯尼考、氨苄青霉素、磺胺类等,药物使用周期长,多种抗生素混合使用、大剂量使用成为常态。此外,抗菌药物还作为饲料添加剂用于促进动物生长,在水产养殖的各个阶段都有应用。抗菌药物的广泛使用,尤其是滥用现象,加剧了细菌在药物压力下产生耐药性甚至多重耐药性的状况,进而加速抗生素失效。尽管如弧菌、链球菌、诺卡氏菌等养殖常见致病菌对大多数抗生素产生耐药,养殖端仍大量使用抗生素。中国科学院抗生素污染地图显示珠江单位面积中的抗生素含量排名全国第一。水产养殖业使用的抗生素仅有10%—20%被鱼类吸收,80%—90%进入水环境中,存在不可忽视的生态环境污染,进而威胁水产健康养殖和人类的健康。

相关调查显示 ,我国渔业生产中引起水产动物病原菌耐药性出现的原因包括:

1、养殖一线预防、治疗细菌性疾病大量使用抗菌药物,出现药物滥用现象。

2、养殖病害多发,防治过程中长期使用同种药物,增强致病原菌的耐药性。

3、部分饲料生产企业为了促进水产动物的生长、防止饲料霉变,在饲料中添加抗菌药物,加剧耐药性问题。

4、养殖业者通过将动物的排泄物给水体施肥来为滤食性鱼类提供饵料,其中的耐药性质粒可在不同的菌种间传播,使敏感菌成为耐药菌。

5、“开放式 ”的养殖环境下 ,一个养殖场内出现耐药菌株后可扩散到周边养殖区域。

据相关机构统计,全国范围内合规的通过新版GMP认证的渔药生产企业有1600多家,而参与的企业数量大概有22000家,然而,水产养殖仍面临“无药可用”的窘境。一方面,常用的水产投入品品类繁多、生产厂家繁多,但产品同质化问题严重,低价竞争越来越激烈,产品毛利低,营销手段五花八门;另一方面,水产投入品企业为了增加销量,在营销中过度宣传产品功效,把产品包装成“可治百病”,却无法降低养殖病害发生率。此外,行业中无良企业数量庞大、部分产品存在“劣币驱逐良币”的境况、产品生命力存疑等问题长期存在,无法满足养殖一线对抗菌药物的需求。

莱慎生物与浙江省淡水水产研究所在2023渔药科技创新与产业发展大会现场正式签署战略合作协议,同时启动“抗微生物新材料大蒜E素(ALE)申请水产一类新兽药”项目。双方基于抗微生物新材料大蒜E素兼具杀虫媒和杀菌功效、对环境友好、绿色安全的特点,合作开发大蒜E素在水产养殖领域杀菌抗病毒药物,旨在为水产养殖行业提供安全、高效、经济、标准化的专业水产养殖用抗微生物产品,推进国家渔业绿色高质量发展,保障水生动物源性食品安全。

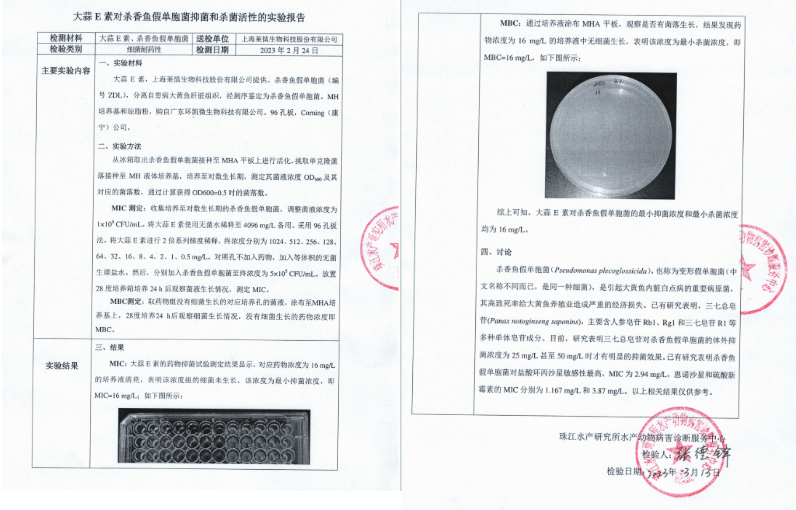

大蒜E素对杀香鱼假单胞菌的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度均为16mg/L

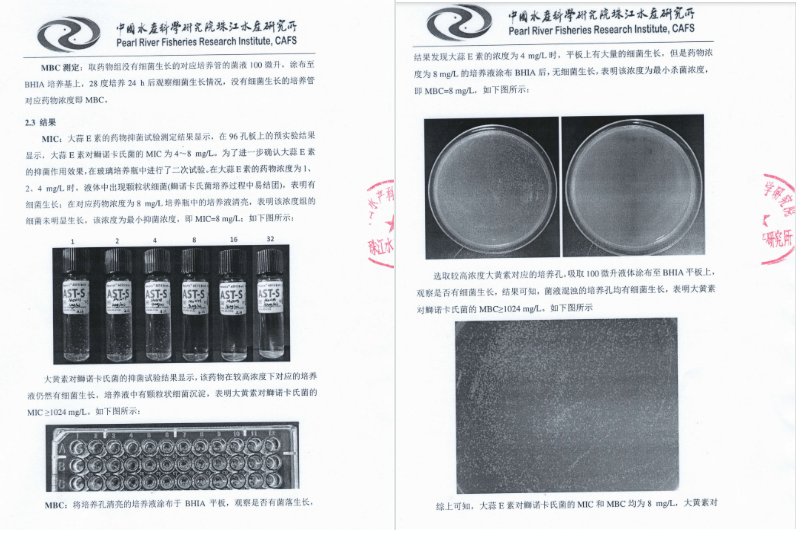

大蒜E素对鰤鱼诺卡氏菌的最小抑菌浓度和最小杀菌浓度均为8mg/L